町の面積の9割を森林が占める北海道・下川町。まだ、環境問題やエネルギー問題が今ほど取り沙汰されていなかった2001年に「経済・社会・環境の調和による持続可能な地域づくり」を理念とし、地域資源である森林をベースとした「森林共生社会」を構想していました。そして実際に、60年サイクルで植林から間伐、主伐までを行う「循環型森林経営」を確立し、森林バイオマスをはじめ、さまざまな形で森林資源を有効活用するシステムをつくりあげました。

下川町は、なぜいちはやく森林バイオマスエネルギーの活用に成功したのでしょうか。そして、「経済・社会・環境の調和による持続可能な地域づくり」という理念は、どう暮らしに反映されてきたのでしょうか。これまでのまちづくりの歩みと今後の展望を、下川町役場・政策推進課の主幹、山本敏夫さんに伺いました。

60年で1サイクルの持続可能な森をつくる

下川町役場・政策推進課の主幹の山本敏夫さん

下川町役場・政策推進課の主幹の山本敏夫さん

下川町が山を保有し、森林経営に乗り出そうと決めたのは、2001年よりもずっと前、1953年のことです。その頃は、町の森林のほとんどが国が管理する国有林でした。下川町は、8,800万円でそのうちの1,200ヘクタールを払い下げし、町有林としたのです。当時の町の財政規模が約1億円ということなので、どれだけ思いきった買い物だったのかがわかるのではないでしょうか。

山本さん「当時、町内には木材加工工場が30社ほどありました。ですから、町の経済を考えると、木材を安定供給していくことはとても重要なことだったんですね。森林という基本財産を形成することができれば、木材の安定供給につながり、町民の雇用も確保できるだろうと考えました。」

ところが最初から、予想外の事態に見舞われてしまいます。購入した翌年の1954年に北海道全域に被害をもたらした洞爺丸台風がやってきたのです。当初の計画では、すでにある森から太い木を切り出して販売するという天然林の択伐施業を考えていたそうですが、購入した山の半分で、木がバタバタと倒れてしまいました。

しかしこれが結果的に功を奏します。

山本さん「台風で倒れた木は、途中から折れたのではなく、根元から倒れました。ですから、それらの木は木材加工用として高く売ることができたんです。実は、1959年に財政再建団体に陥ったこともあるのですが、このときにたくさんの材が出て高く売れたおかげですぐに借金を返済できたと聞いています。結果的に洞爺丸台風は『神風』だったとみんな言っていますね。」

北海道の山は緩やかであり、大型の林業機械を入れて木を切り、林道脇まで搬出するヨーロッパ型の林業が可能

北海道の山は緩やかであり、大型の林業機械を入れて木を切り、林道脇まで搬出するヨーロッパ型の林業が可能

その後は、毎年40~50ヘクタールの規模で風倒木の処理と植林を行ない、カラマツやトドマツの針葉樹を中心に育てていきました。平成6年以降、約10年かけて新たに国有林の払い下げを行ない、現在の町有林の面積は約4700ヘクタールにのぼっています。そのうち人が手を入れ、管理している人工林は約3000ヘクタールです。

山本さん「木が成長して木材加工用として伐採できる年数がだいたい60年なので、毎年50ヘクタールの木を切り、必ず翌年には50ヘクタール分の木を植えて、それを60年間かけて育てています。こうすると、50ヘクタール×60年で、3,000ヘクタールあれば、森の循環が永久的に成り立つ計算になるんです。これを下川町では『循環型森林経営』と呼んでいます。」

森と加工工場の両方があるから、材をすべて活用できる

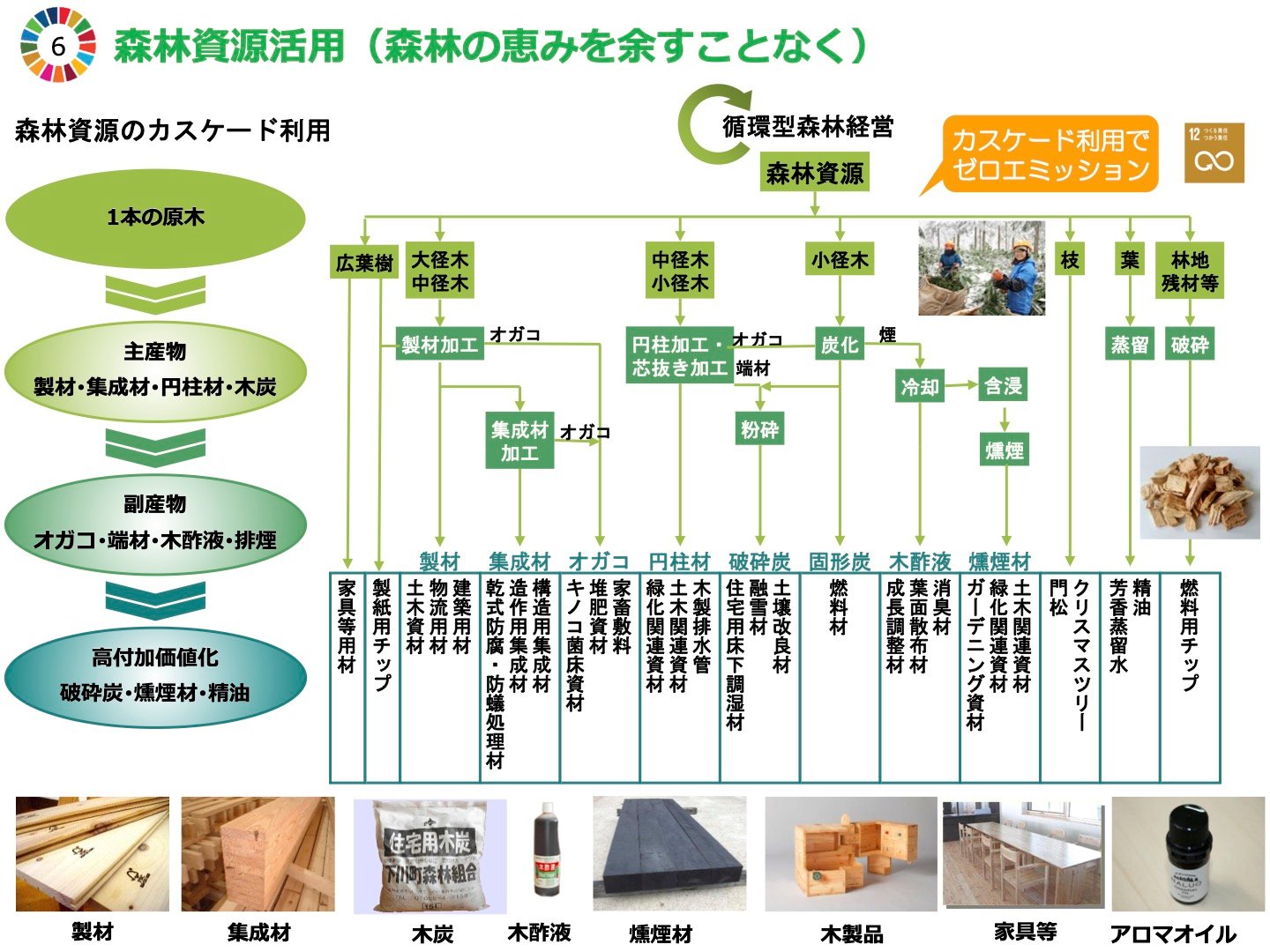

森林資源は1回だけの使いきりにするのではなく、利用したことで性質が変わったり、利用時に出る廃棄物もさらに別の用途に多段階(カスケード)利用する

森林資源は1回だけの使いきりにするのではなく、利用したことで性質が変わったり、利用時に出る廃棄物もさらに別の用途に多段階(カスケード)利用する

2014年で最初の60年は経過しており、すでに2周目に入っているということで、循環し、永続的に材を切り出すことができる持続可能な森が誕生しています。加えて下川町では、限られた資源を有効活用するために、1本の原木を余すことなく利用する仕組みができているのだそうです。

山本さん「まず山から搬出された木は、町内にある8社・9つの木材加工工場に運ばれます。木材の利用方法としてもっとも付加価値が高いのは、柱やフローリングなどの住宅用の部材です。40センチほどの太さの木が、こうした主産物の材になります。マツはねじれが多く、無垢材としては扱いづらい樹種ですが、現在は木材を乾燥させる技術が向上したこともあって、町内の加工工場で集成材として加工され、利用されています。」

そのほか、60年間、間伐を繰り返していく中で出てくる10センチから20センチの細い木は、森林組合で木炭加工が行なわれます。天然の防腐剤加工がされた燻煙材は、ガーデニングの枕木や公園の木道をつくる土木資材、近年では住宅の外壁材としても利用されているのだそう。下川町では、その際に出てくる木酢液や山に放置されてきた枝葉といった細かいものまで、使える資源は極力利用することで、森林の付加価値を高めています。その一環として、加工工場のうち2箇所には、加工後に出る端材を燃料とした、木材乾燥に使うバイオマスボイラーも設置されました。

そして2004年、経済だけでなく環境についてももっと考えていこうと、森林資源のエネルギー利用が本格的に始まります。公共施設などの暖房給湯用の熱源として森林バイオマスエネルギー利用を推進することになり、燃料には林地残材と言われる、山に放置されたままの未利用の材を活用することになりました。無価値だった資源に、新たな価値が生まれたのです。

山本さん「もし自治体が山を管理して丸太を切り出したとしても、加工工場がなければ町外に売ることになります。そうなると、端材などを活用することができません。下川町は林業の町で、加工工場があり、未利用の材、つまりエネルギー利用できる資源がありました。地域に山と加工工場があるから、未利用の資源も端材も、地域内で柔軟に活用することができる。これこそが下川町の強みだと思っています。」

バイオマスボイラーの導入で燃料コストが大幅に削減

バイオマスボイラーでチップを燃やし、約80度の温水をつくって蓄熱曹に貯める。貯めた温水を配管を通して施設に循環させ、パネルヒーターによって建物内部を温める。こうすることで、暖房としての熱利用が可能だ

バイオマスボイラーでチップを燃やし、約80度の温水をつくって蓄熱曹に貯める。貯めた温水を配管を通して施設に循環させ、パネルヒーターによって建物内部を温める。こうすることで、暖房としての熱利用が可能だ

下川町で最初に木質バイオマスボイラーを導入し、熱利用を行なっている代表的な施設が「五味温泉」です。五味温泉は冷泉だったため、通年で加温する必要があり、公共施設の中でもっとも熱を利用している施設でした。

山本さん「当時の重油は、1リットルあたり44円と非常に安かったんですね。ですので、加工工場の端材や林地残材を利用したとしても、化石燃料のほうが低コストでした。試算したところ、バイオマスボイラーに変えた場合、五味温泉の燃料コストは60万円ほど増えることが見込まれました。ただ、地域経済全体を考えると、未利用な資源に付加価値がつくことで、林業・林産業者に還元されますし、それが拡大していけば、エネルギー事業で新たな雇用が生まれるのではないかという期待もありました。また、森林をもつ自治体の責務として、地球温暖化防止に少しでも貢献しようという思いもあり、導入に至りました。」

こうした広い視点をもち、未来のことまで考えながら決断できるのが下川町のすごいところ。しかもこの決断は、思ってもみなかった展開を迎えます。ちょうどバイオマスボイラーを導入したころ、化石燃料の価格高騰が始まったのです。その結果、むしろ370万円程度の燃料コスト削減につながりました。

山本さん「これは、誰もが思ってもみなかった効果でした。そこでこれはいいということで、熱利用の多い公共施設などに、森林バイオマスの熱供給システムを順次導入していったんです。」

現在は五味温泉のほか、小中学校や病院、福祉施設や大規模な公共施設への導入が完了しており、10基のバイオマスボイラーで30箇所の施設に熱を供給しています。

細かく砕かれたチップ。これがボイラーの燃料になる。五味温泉であれば、年間で300トン、1日あたり1トン程度のチップを燃やす必要があるとのこと

細かく砕かれたチップ。これがボイラーの燃料になる。五味温泉であれば、年間で300トン、1日あたり1トン程度のチップを燃やす必要があるとのこと

チップの利用量は、今現在、年間で3,500トンほど。重油に換算すると1,164キロリットル分にあたります。これは、200リットルのドラム缶で5,820本分の化石燃料の消費がなくなっている計算になるそうです。

山本さん「現在の化石燃料の価格と比較すると、年間約4,000万円の燃料コスト削減につながっています。その削減分の一部はバイオマスボイラーの更新費用として積み立て、一部は保育料や給食費の補助、中学生までの医療費の無償化など、新たな子育て支援の財源として町民に還元しています。」

なぜ発電ではなく、熱利用なのか

.jpg?width=8688&height=5792&name=%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%AC%E3%83%93(%E5%86%85%E8%A6%B31).jpg) まちおこしセンター「コモレビ」では、共用部の暖房熱源に地中熱を活用している。また、構造材、内外装材、家具には下川町産のカラマツなどを採用し、断熱材にはウッドファイバー、換気経路となるピットには調湿炭を置くなど、さまざまな地域木材の活用を試みている

まちおこしセンター「コモレビ」では、共用部の暖房熱源に地中熱を活用している。また、構造材、内外装材、家具には下川町産のカラマツなどを採用し、断熱材にはウッドファイバー、換気経路となるピットには調湿炭を置くなど、さまざまな地域木材の活用を試みている

ちなみに、バイオマスエネルギーを熱利用にとどまらず、発電に利用することは考えなかったのでしょうか。

山本さん「熱利用だと、投入するチップの総エネルギー量に対して80%のエネルギー効率が得られます。これをもし発電に使うとすると、エネルギー効率は20〜30%まで落ちるんです。つまり効率が悪いため、原料が大量に必要になる。バイオマス発電で採算性のある規模は5,000kWだと言われていますが、その規模で発電するためには、6万トンの原料が必要なんです。下川町で用意できるチップの量は年間3,500トン程度で、まだ集められそうな分を足しても倍の7,000トンが限界でした。つまり、6万トンなんて絶対無理なんです。そうすると、発電はこの地域の資源だけではできないということになりますよね。」

あくまで地域資源を循環させ、持続可能な地域づくりを目指していた下川町では、確保できる資源の量で、その資源をもっとも有効利用できる方法を検討し、熱利用という選択に辿り着いたのです。

町内のエネルギー関連会社と協力体制を築く

下川町で採用しているのはスイスのシュミット社のバイオマスボイラー。当時の担当職員が徹底的にバイオマスエネルギーについて学び、下川町の原料にあう国内実績のあるボイラーを選んだ

下川町で採用しているのはスイスのシュミット社のバイオマスボイラー。当時の担当職員が徹底的にバイオマスエネルギーについて学び、下川町の原料にあう国内実績のあるボイラーを選んだ

森林バイオマスエネルギーの活用が進むと、もっとも影響を受けるのはエネルギー業界です。そこで下川町は、森林組合や林業者ではなく、町内のガソリンスタンド3社、プロパンガスや灯油の販売会社2社の計5社に「エネルギー供給協同組合」を設立してもらい、燃料用チップ製造施設の管理運営を委託しています。

山本さん「施設自体やチッパー機などは町が保有しているので、組合は運営だけで収益が得られるようになっています。そのため、4,500万円の売上のうち2,000万円が利益になるという、非常に利益率の高い事業なんです。そのかわりに、利益は町と折半する契約になっていて、町はこの利益を設備や機材の更新費用のために積み立てています。

エネルギー業界の反発があって、自治体によるバイオマス利用は難しいという話をよく聞きます。下川町ではたまたま木材加工工場と重油の販売、両方を手掛けている会社があったんですね。その会社の社長にご理解いただいて、エネルギー業界をまとめていただくことができました。逆にいうと、それがなければ下川町も、ここまでバイオマス利用の拡大はできていなかったのではないかと思います。地域のキーパーソンの理解や協力はやはり重要だと思います。」

また、下川町では信念をもった役場の担当職員が、異動することなくずっと同じ業務を担当していることもポイントのひとつだと言います。

山本さん「エネルギー政策担当は、2001年からずっと変わらず、私の元上司の高橋が担当していました。私自身も10年ほど高橋の下で勉強し、環境・エネルギー政策をずっと担当させてもらっています。下川町の担当職員は、コンサルよりもバイオマスについてずっと詳しいと思いますよ(笑)。だから下川町の原料に合ったボイラーを導入することもできるし、たとえ失敗があったとしてもそれを次に活かすことができているんです。

職員は2、3年で異動を繰り返す自治体が大半だと思いますが、特にバイオマス利用のように専門性や知識が求められる分野に取り組む場合には、人の継続性は重要です。担当者がすぐに異動してしまうとなかなか形にするのが難しいのではないかなと感じますね。」

限界集落を再興した「一の橋バイオビレッジ」

.jpg?width=4608&height=3072&name=%E4%B8%80%E3%81%AE%E6%A9%8B%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%93%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8(%E9%9B%86%E4%BD%8F%E5%8C%96%E4%BD%8F%E5%AE%851).jpg) 一の橋バイオビレッジ全景

一の橋バイオビレッジ全景

林業やエネルギーの取り組みだけでもかなり充実していますが、下川町では人口減少や高齢化問題にもしっかり取り組んでいます。近年は移住プロモーションに力を入れ、移住者を快く受け入れる風土や数々の先進的な取り組みから、人気の移住地の一つとなっています。

森林バイオマスエネルギーを活用しながら、郊外の限界集落を再興させた事例があります。それが「一の橋バイオビレッジ」です。

一の橋地区は、もともとは駅や営林署があり、林業者や加工工場に勤めている人など、ピーク時には2,000人ほどが暮らし、とても栄えていた地域でした。ところが、JRの廃線や営林署の統廃合が続き、林業も衰退していくと、2009年には人口が100人以下まで激減、高齢化率は50%を超えました。

一の橋地区の昔の地図。商店も多く、とても賑わっていたことがわかる

一の橋地区の昔の地図。商店も多く、とても賑わっていたことがわかる

2011年、環境未来都市に選定された下川町は、そのモデル事業として一の橋地区にエネルギー自給型の集落を再興する「一の橋バイオビレッジ構想」を提唱しました。

まず、老朽化していた公営住宅を建て替え、集落の中心部に計26戸が暮らす集住化住宅を建設。木質バイオマスボイラー2基を設置し、バイオビレッジ全体で暖房利用するセントラルヒーティングシステムを採用しました。ボイラー棟の屋根には15kWの太陽光パネルを設置し、電力の一部を賄っています。

特用林産物栽培研究所で行なわれている椎茸の菌床栽培

特用林産物栽培研究所で行なわれている椎茸の菌床栽培

また、町営の特用林産物栽培研究所を設立し、椎茸の菌床栽培を開始しました。森林バイオマスの熱をハウスの加温に利用して通年で栽培・出荷を行ない、新たな雇用が25名ほど生まれています。さらに、誘致企業の貸付施設ということで、王子製紙が漢方薬に使う薬草の栽培事業を行なっています。ここでも、15名ほどの雇用が生まれているそうです。

このほか、「駅カフェ イチノハシ」という地域食堂をつくり、高齢者の見守りや集落の担い手の育成という観点から地域おこし協力隊に運営を依頼。任期を終えた協力隊員が、のちに一の橋で起業したり、集落対策のNPOを立ち上げ、バイオマスボイラ棟の管理や草刈り、冬の除雪作業、椎茸栽培の人員管理を行なうなど、移住者の定住も進んでいます。

山本さん「これにより、50%を超えていた高齢化率が、30%まで下がってきました。お年寄りが亡くなられたことで減少したという側面もありますが、全体で見ると子どもが増え、地域を支えてくださる40代・50代といった世代が増えているので、世代バランスが良くなってきたように思います。人口をある程度維持しつつ、高齢化率が下がってきたというのがこの一の橋地区の特徴です。」

地域資源を活用した持続可能な暮らしがあり、仕事もある。定住したい(あるいはできる)という環境が整えば移住者も増え、高齢者も快適な環境で、安心して暮らせるようになります。一の橋バイオビレッジは、今後の集落再生についての大きなヒントと可能性を与えてくれています。

目指すのは「地域暖房」の実現

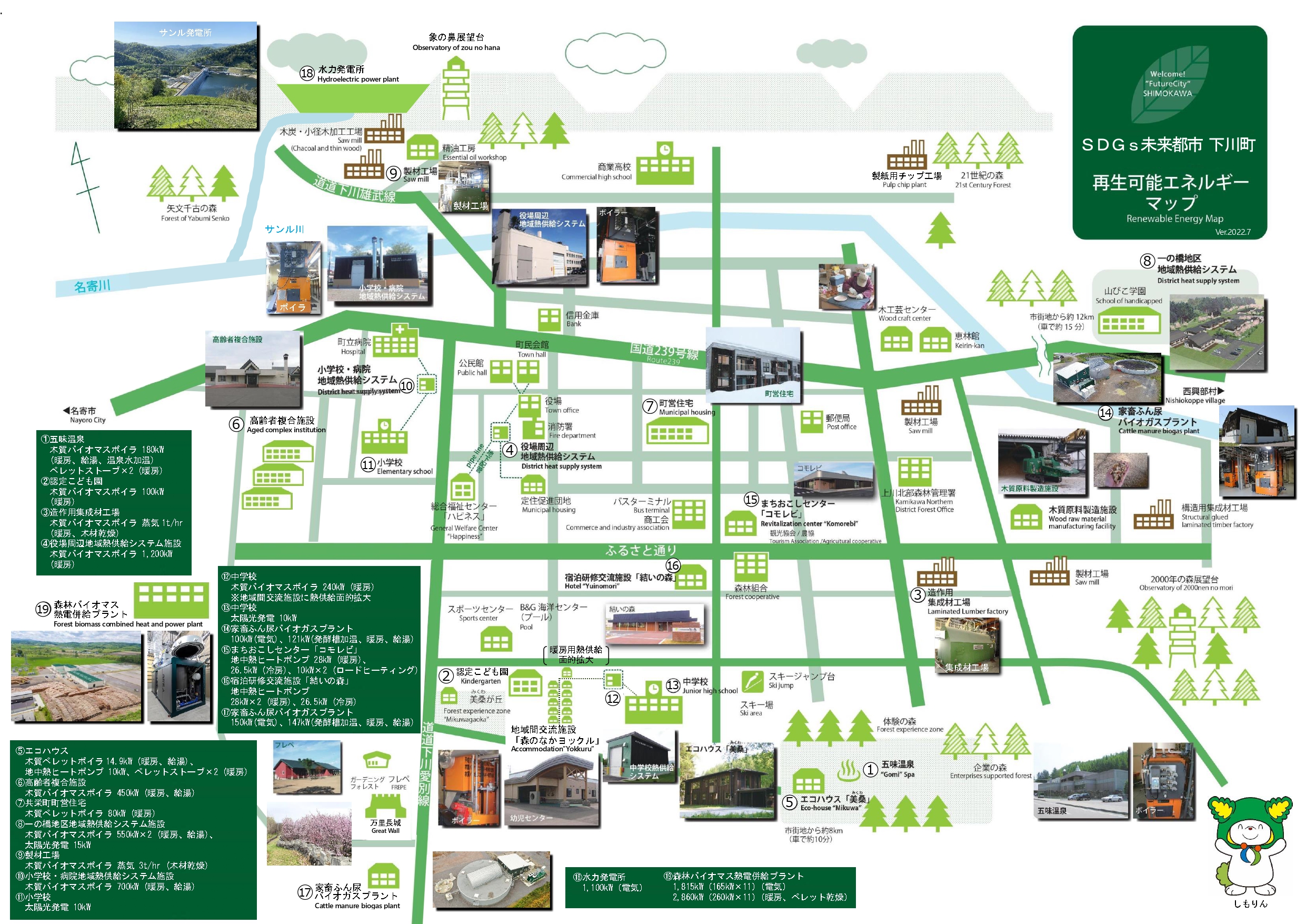

下川町の再エネマップ

下川町の再エネマップ

持続可能な地域づくりを目指してきた下川町の理念は、SDGsの考え方と親和性が高いこともあり、2018年にはSDGs未来都市に選定されました。また、SDGsを一つのツールとして活用していこうと、町民が主体となり「2030年における下川町のありたい姿」(下川版SDGs)を策定し、第6期下川町総合計画の将来像にも位置付けました。再生可能エネルギーの利用についても、よりよい形に発展させていきたいと考えています。

山本さん「今後は電力についても、地域で発電している電力を地域で利用できる仕組みを構築していきたいという思いがあります。町自体は発電事業はやっていませんが、酪農法人による家畜糞尿を活用したバイオマス発電所が2箇所、水力発電所が1箇所、そしてドイツの技術なんですが、木質ペレットを使った熱電併給プラント(発電と熱供給を同時に行うシステム)があります。熱電併給プラントは、三井物産と北海道電力が出資した会社が手掛けていますが、これらのプラントがフル稼働すると下川町全体の電力消費量に匹敵する発電量になるんですね。

ここで発電した電気はFITで北海道電力に売電されていますので、契約上は下川町で使っていることにはなっていません。ただ、みなし自給率としては100%をすでに超えているんです。これらの再エネの電力を実質的にどう利用できるようにしていくか、そして熱利用については、すでに町全体の熱需要の60%弱という自給率まで達成していますので、残りの40%の熱利用をどう再エネで高めていけるかというところが、将来的なエネルギー面の課題になるかと思います。」

そこで今後、進めていきたいと考えているのが「地域暖房」です。「地域暖房」は、一定地域内の建物群に、熱供給設備から温水や蒸気などを熱導管を通して供給し、暖房や給湯などを行うシステムのことです。冷水を流すことで冷房としても利用することができます。

山本さん「市街地の中心部にエネルギープラントを一つ設け、市街地エリア全域に熱供給をする「地域暖房」を実現したいと考えています。役場を中心に半径1キロ圏内の市街地ですので、ヨーロッパではこれぐらいの規模の街では当たり前のように地域暖房をやっているんですね。下川町はもともと、人口3,000人のうち約8割にあたる2,400人が市街地エリアで暮らしているという、地域暖房に向いたコンパクトな町です。そういった形で熱利用や熱電併給を行い、電気もつくりながら熱も供給するというやり方が実現できないかなと考えています。ボイラーの更新時期が2035年前後なので、そこに向けて準備を進めていく予定です。」

ちなみに、残り600人が暮らす郊外については、ペレットストーブや太陽光発電、太陽熱温水器など、個別に再生可能エネルギーを導入することで、エネルギー自給率を高めていきたいと考えています。ペレットストーブは、化石燃料よりも割高でなかなか普及が進んでいないのが現状ですが、このまま化石燃料価格の高騰が続けば、コスト面での付加価値が高まり、導入する人が自然と増えていくのではないかと期待しています。

山本さん「下川町は林業や森林バイオマスに着目しましたが、持続可能性とは何かを考えたときには、どんな自治体であっても『地域資源』がキーワードになってくると思います。地域のポテンシャルを見定め、エネルギー利用したり、付加価値を高めたものづくりにつなげていく。そういう意味では、地域の掘り起こしをしっかり行ない、ステークホルダーとの連携を行うことがなにより大切だと思います。下川町も、再生可能エネルギー全般でポテンシャル調査を行ない、優位性があるのは森林バイオマスだと確信できたからこそ、それをずっとやり続けているんです。」

再生可能エネルギー100%の町に向けて、身の丈で、けれども着実に歩みを進めている下川町。資源も経済も地域の中で循環させていくことが、環境への負荷を下げ、魅力的な社会の構築につながっています。

北海道下川町のSMOUT地域ページはこちら >>

文 平川友紀

写真 前原拓生

.jpg)