「地産地消」とは、地域で生産された農作物や資源を、その地域で消費すること。この言葉を、今では多くの人が知っています。意識して地域の産品を購入している人も多いのではないでしょうか。一方で、地産地消の仕組み化にはさまざまな課題があり、必ずしもその規模は地域の経済を支えられるほど、大きくなっていないというのが実情です。

株式会社PROPELa CEOであり、建築家の山中祐一郎さんは、自身が突如、農家の後継者問題に直面したことをきっかけに、農業をとりまくさまざまな課題を知り、「農業という産業の課題を解決したい」と考えるようになります。

そして、埼玉県深谷市主催の「アグリテックアワード(2019年)」で最優秀賞を受賞すると「地産地消の革新構想」を実現するサービスの実証実験を開始。その後も、複数の自治体や経済産業省のサポートによる実証事業を続け、そこで得た知見をもとに、2023年6月、地域限定会員制直売ECサービス「地産Market」をリリースしました。リリース前後のわずか6ヶ月の間に、280の自治体や企業などから問い合わせがあり、このほかに、80ほどの団体には、直接の説明機会をもっています。つまり合計で360もの団体がすでに関心をもっているのです。さらに、1年目に12マーケットの開設を目指していたところ、すでに10マーケットの開設が決定したそうです。類似のサービスも多い中、なぜ「地産Market」は、これほど注目を集めているのでしょうか。

「地産地消」が突破口になる

株式会社PROPELa CEOの山中祐一郎さん

株式会社PROPELa CEOの山中祐一郎さん

「地産Market」は、全国にある農産物直売所やJA、道の駅、生産者団体などが、店舗面積や契約農家数といった制約を克服し、さらに売上げを伸ばすための「外販(店や会社の外に出ていって販売すること)」を実現する「地域限定会員制直売ECサービス」です。地域の生産者の出荷情報と、地域の実需者(消費・加工などを目的とした商品購入をする者のこと。ここでの実需者は飲食店、食品加工所、給食センターなどを指す)の需要情報をマッチングし、BtoBの域内物流の拠点を主催・運営するためのシステムを提供しています。

山中さん「現在の日本の農業は、中央市場に日本中の農産物を一旦集め、総量を把握することで価格を決定し、再分配する仕組みが主流となっています。しかし実は、出荷したものの一部は中央市場から出荷地に戻ってきていて、それが近隣のスーパーに並ぶまでに、3〜5日ほどかかります。鮮度が落ちる上に、多額の流通経費も発生し、その経費の分、農家の手取りは減り、店頭価格も当初の3倍もの金額にならざるをえません。

全国に等しく再分配するという面では、すべてを中央に集めるシステムは本当にすばらしいものです。このシステムがあるから、日本では、全国どこでも同じような価格で同じ作物を手にいれることができる。しかしこれが最適だったのは、インターネットのない時代です。インターネットを活用すれば、もうわざわざ1カ所に集める必要はないのではないか。そこで、この硬直した仕組みを変えるにはどうしたらいいかを考えたときに、地産地消が突破口になると思ったんですね。」

現在は、価格が100円だとすると、そのうちの60〜70円が流通経費だと言われています。つまり、生産者の手取りは30〜40円。これを倍にして60〜80円とし、残った20〜40円を使って、地域内で地産地消のコンパクトな物流が実現できれば、小売価格を上げずとも、生産者の手取りを倍にすることができるのです。

山中さん「地域で採れたものが、中央市場に出たあと、同じ地域に戻ってきて売れているということは、そもそもニーズがあるということです。であれば、まずは地域のニーズと地域の生産情報をマッチングする。そして、地域のニーズを満たしたあとで、余剰分をこれまでどおり中央に送るというふうに出荷の順番を変えれば、これまでの仕組みもそのまま活かせるし、かかっていた流通経費を大幅にカットすることができます。」

そこで山中さんが注目したのが、日本の農業の総生産額、約9兆円のうち、中央市場を通さない「市場外流通」と呼ばれる1兆円のマーケットです。その大部分を占めているのが直売所や道の駅での販売になります。ここに「地産Market」を取り入れるのです。

「地産Market」とは?

NPO法人馬頭農村塾の畑で育てられているオクラ

NPO法人馬頭農村塾の畑で育てられているオクラ

まず生産者には、毎日、2日後にどの野菜がどのぐらい提供できるかを専用の収穫登録アプリ「地産Net」を使って登録してもらいます。それを元に、1日限りのオンラインカタログを作成。飲食店など地域の実需者は、そのカタログを見て、前日の夕方までにほしい商品を発注します。翌朝、生産者は発注を受けた分を集荷場所に持ち込み、これを「地産Market」を主催するマーケットオーナーである直売所や道の駅が、その日のうちに配達するのです。

山中さん「直売所や道の駅は店舗ビジネスです。そうすると売り場面積や契約農家数によって売上には限界がある。けれども、周りにいる実需者を積極的に取り込み、外販ルートをつくっていけば、売上を伸ばすことができるんですね。」

発注分は確実に販売できるので、売れ残りのリスクがありません。生産者にとっても、集荷場所が直売所や道の駅であれば、店舗納品分と一緒に地産Marketの受注分を届ければいいだけなので、手間はそれほどかからず、売上を増やすことができます。また、市場流通品と違い、規格外品の販売も可能ですし、袋詰めや箱詰めも不要となり、その分の手間やコストも削減できます。流通経費がそれほどかからないため、手取り価格も上がるのです。

そして実需者も、供給が安定していれば、地域の新鮮な野菜を積極的に利用できるようになります。かつ配達もしてくれるので、わざわざ時間をかけて買い物に行く必要がなくなります。実需者への当日配達が可能なのは、エリアを限定しているからこそ。つまり地産Marketは、地産地消だからこそ、実現可能な仕組みなのです。

山中さん「供給が安定し、地域のものが使いやすい仕組みさえあれば、地域の方が地域のものをコンスタントに使ってくれるようになるだろうと思いました。」

マーケットオーナーは、月33,000円のシステム利用料+売上の8%の手数料を支払います。生産者と実需者は原則として無料。ひとつのマーケットで、40軒ほどの実需者の登録・利用があり、需要を満たすだけの出品数があれば、安定した運営ができるとのこと。このシステムを活用すれば、地域内だけであってもじゅうぶんマネタイズが可能なことに驚きます。もちろん、それ以上の生産者と実需者が集まれば、マーケットの利益も増えていくことになります。

毎日更新される地産Marketのカタログ。視認性の良さを重視し、その日の農作物が一覧で見渡せる

毎日更新される地産Marketのカタログ。視認性の良さを重視し、その日の農作物が一覧で見渡せる

「六方よし」の仕組みをつくる

右は、株式会社PROPELa CMOの土屋加奈さん。山中さんとは大学時代の同級生で、自宅は山中さんに設計を頼んだ。事業スタート時に相談を受け、CMOに

右は、株式会社PROPELa CMOの土屋加奈さん。山中さんとは大学時代の同級生で、自宅は山中さんに設計を頼んだ。事業スタート時に相談を受け、CMOに

お話を聞いて感じたのは、生産者も実需者もマーケットオーナーも、みんながウィンウィンでハッピーになれる仕組みだということでした。一方で、こうしたオンラインサービスにはいくつかの懸念も抱きます。例えば日々の商品登録など、生産者の作業負担が大きくなると、なかなか協力が得られないのではないでしょうか。高齢者の中には、デジタルツールが使えない人も多くいることは想像に難くありません。

しかしその点も、山中さんは実証事業の中で課題として認識し、改善を試みてきました。

山中さん「2019年に賞をいただいてから、深谷、宇都宮、那須塩原、阿賀野や守谷など、いろいろな地域で実証実験やリサーチをやらせてもらいました。その中で、どの地域でもいちばん難しかったのが、生産者からどのように出荷情報を集めるかというところでした。毎日忙しく、ネットにも不慣れな農家さんに自分から積極的に発信してもらうのはとても難しい。商品が集まらなければカタログが寂しくなって、誰も利用してくれません。

そこで考えたのが、生産者向けの収穫登録アプリ『地産Net』でした。生産者には1年間の作付け計画を事前に登録してもらう。登録した収穫時期が到来すると、期間中は毎朝、システムが通知を送るので、予定した作物の出荷が可能かどうかを選択する。つまり日々の業務としては、来た通知にリアクションしてもらうだけでいいようにしたのです。これがブレークスルーになりました。」

これだと、ボタン一つで操作ができるため、最初にやり方さえ覚えてしまえば、それほど大きな負担にはなりません。また、作付け計画がわかると、直売所も商品ラインナップが事前にわかり、店舗の棚がつくりやすくなるといった利点もありました。

出荷する、しないを選択し、価格と出荷数を入力すればいいだけ

出荷する、しないを選択し、価格と出荷数を入力すればいいだけ

作物登録もなるべく簡単にできるように工夫がされている

作物登録もなるべく簡単にできるように工夫がされている

さらに実需者向けのサービス「ONEORDER」も組み合わせます。「ONEORDER」は、受発注の課題解決を行なうウェブ・システムで、複数の取引先の発注票を一元管理し、取引先それぞれの発注フォーマットを意識することなく、ボタンひとつですべての発注を可能にするもの。送信する際に、メールやFAXなど、取引先の受注環境に合わせて送信してくれる上、指定されたフォームまで再現するのだそう。この「ONEORDER」のシステムを、「地産Market」の発注にも活用しています。

「ONEORDER」は実需者側の課題解決に。発注先3カ所までは無料で利用できる

「ONEORDER」は実需者側の課題解決に。発注先3カ所までは無料で利用できる

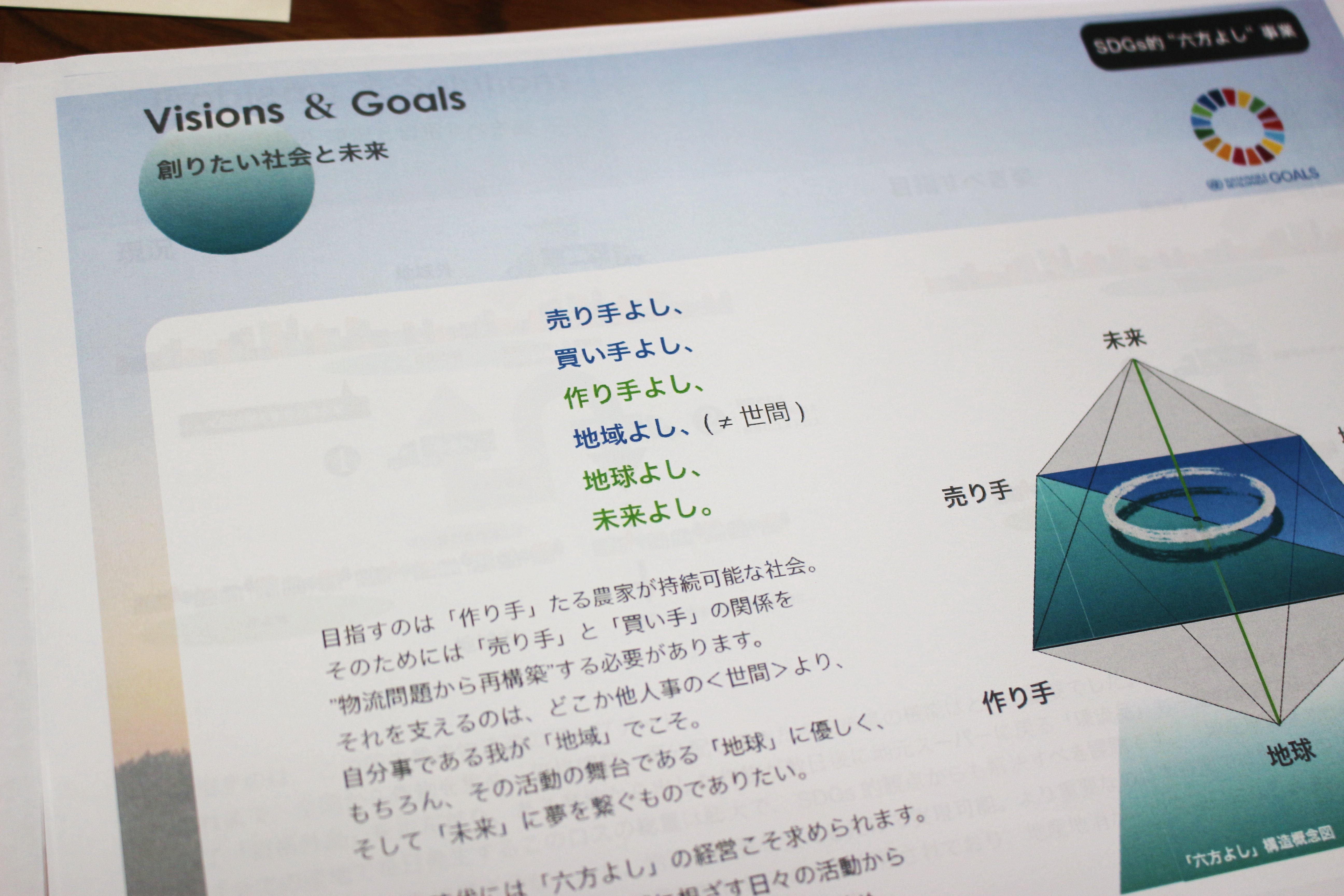

山中さん「地産Marketは“六方よし”を目指しています。近江職人の“三方よし”という言葉がありますよね。でも、売り手と買い手と世間だけでは足りないんです。売り手と買い手以外につくり手がいる、それを忘れたらいけないですよね。さらに、どこか他人ごと感のある世間という言葉を、自分ごとにできる地域と言い換えたい。そして地球全体を考え、子どもたちの未来のことも考える。そこで“売り手よし、買い手よし、作り手よし、地域よし、地球よし、未来よし”という六方全部に対して、責任が取れる仕組みを構築しました。」

その結果、「こんなシステムがほしかった」という関係者から、たくさんの反響が寄せられているのです。

販路拡大や作業の効率化に期待

陽だまり農場の浜中陽平さん。農薬や化学肥料を使わない、人にも地球にも優しい野菜づくりを目指している。古民家や畑を利用して田舎暮らしや農業を体験できるNPO法人馬頭農村塾の運営スタッフでもある

陽だまり農場の浜中陽平さん。農薬や化学肥料を使わない、人にも地球にも優しい野菜づくりを目指している。古民家や畑を利用して田舎暮らしや農業を体験できるNPO法人馬頭農村塾の運営スタッフでもある

実際のところ、生産者やマーケットオーナーは「地産Market」にどのような可能性を感じているのでしょうか。生産者であり、マーケットオーナーにもなった栃木県那珂川町の生産者団体「有機農業チャレンジクラブ若あゆ」は、まもなく「地産Market」の運用を始める予定です。

那珂川町には14名の有機農家がいて、これまでも共同出荷を行なってきました。しかし今回「地産Market」を活用し、さらなる販路拡大を模索していくそう。若あゆのメンバーのひとり、陽だまり農場の浜中陽平さんは、7年前に夫婦で新規就農した移住者です。

浜中さん「有機農家は、そもそも自力で売り先を見つけなければいけないものなので、それ自体は以前からやっていました。ただ、いつも頭打ちになってしまうのが、規模の問題です。大ロットのオーダーや細かいオーダーに対して、いち有機農家ではどうしても融通が効かないところがある。そこで生産者団体をつくり、共同出荷を始めました。そして、その効率化で悩んでいたときに、地産Marketのことを知ったんですね。仲間の中には、自力で販路を開拓できる人もいれば、共同出荷だけで精一杯で、そこまではできない人もいます。できない人は、残りは仲介業者を通して出荷することになるんですけれども、それだと収入がなかなか増えていきません。

那珂川町は以前から有機のまちを目指そうとしています。であれば、これからますます有機農業が定着するには、就農した人誰もが安定して収入を得られることが重要です。それが、有機農業をやりたいという人がさらに集まってくることにつながっていく。ですから、まだ共同出荷で手一杯という人たちにとって、このシステムはすごく有効なのではないかと思いました。」

こうした生産者団体はすでに顧客がいて、配達も行っていることがほとんどです。ここに「地産Market」のシステムを導入することで、販路の拡大や作業の効率化が期待できます。

浜中さん「それともうひとつ。すでに独自の売り先をもっている農家でも、その売り先を守るためには欠品を出さないよう、多めにつくらなければいけないんですね。その余剰分を、今は二束三文で売っています。それが地産Marketで販売できるようになれば、余剰が余剰じゃなくなる。そういう可能性も感じました。」

訳あり商品も出品できる

訳あり商品も出品できる

成果はこれからだということですが、準備を進めながら、気になったところや要望は逐一、山中さんに報告しています。山中さんは、そうした生産者の意見をきちんと汲み取り、システムに反映しているそうです。

浜中さん「例えば、キロで出したけどやっぱり個にしたいなとか、その日にぱっと思いついて変えたいことがあるんです。それを切り替えられるようにしてほしいと言っても、普通の企業は絶対にやってくれません。でも山中さんは、じゃあひとまずやってみましょうかというスタンスで、トライ&エラーを繰り返してくれるんです。ちゃんと受け止めてくれるので、僕らもつい細かいところまでいろいろ要望を出しています。きっと細かすぎて大変だと思いますが、でもその細かさは、数年後にものすごく大きな意味をもってくると思います。」

馬頭農村塾の拠点となる古民家。周囲の畑や山林も含め、7町歩を所有・管理している

馬頭農村塾の拠点となる古民家。周囲の畑や山林も含め、7町歩を所有・管理している

ちなみに「有機農業チャレンジクラブ若あゆ」では、もともと一般家庭への配達も行なっていました。「地産Market」は原則としてBtoBのサービスではありますが、マーケットオーナーの判断で、配達などの物理的な負担の面で問題がないのであれば、BtoCで利用することも可能です。こうした柔軟性も、使いやすさの理由のひとつになっています。

酒屋や精肉店がマーケットオーナーに

リリースから数ヶ月で、すでに予想外の展開も起こり始めています。マーケットオーナーとして想定していたのは、直売所や道の駅、生産者団体などでしたが、酒屋や精肉店がマーケットオーナーとして名乗りを上げたのです。

これはコロナ禍に売上が下がった酒屋や精肉店が、もっている配達ルートを活用して、農産物の販売もできないかと考えたところから始まったそう。その酒屋さんは、なんと600軒もの取引先があるとのこと。このルートに農産物の配達も付加すれば、流通経費をかけずに売上を増やすことができます。飲食店にとっては、お酒と地元の農産物をまとめて購入できるのは便利ですし、生産者にとっても、600軒もの取引先が生まれるというのはかなり大きなメリットでしょう。

また「地産Market」は農産物の販売がメインとなりますが、マーケットオーナーはそれ以外に自分たちが販売している商品をカタログに掲載することが可能です。道の駅であれば、店頭で扱っている調味料や日用品を一緒に販売したり、酒屋ならお酒を、精肉店ならお肉を、農産物と一緒に販売することができるというわけです。つまり、アイデアと使い方次第で、可能性は無限に広がります。地域の中の支え合いで地域を盛り上げ、経済を循環させる。「地産Market」によって、そんな未来が実現できるのです。

山中さん「深谷で実証実験をやったとき、50組くらいの農家さんが参加してくれたんですね。そこで、これは面白いなと思ったことがありました。その中には当然、高齢の方々もいらっしゃいます。でも地域の中でやると、農家さん同士はみんな顔見知りだったりするわけです。そうすると、そもそもスマホをもっていない、やり方がよくわからないという人がいても“やっといてあげるよ”という近所の人が出てくるんです。そうするとネットが使えないおじいちゃんがつくった野菜もマーケットにちゃんと載る。

これは、地産地消だからできることです。全国サービスだったら、生産者同士の横のつながりはないから、できない人はこぼれ落ちていくだけ。それだと地域は救えないですよね。この先、生産物を預かった直売所が代わりに出品するということもありうるかもしれない。地域の中でクローズドにやることの意味は、こういうところにあるのだとそのときに思いました。」

アーキテクチャーとは「構築」すること

山中さんは、建築家として住宅や宿泊施設など、さまざまな建築物を設計してきました。最近も徳之島の宿泊施設「YUUNA-結那-」や川崎市の“農・食・健康”をテーマとした複合施設「KOSUGI iHUG」などを手掛けています。

農業に関心をもつきっかけは、父方の実家が農家であり、跡を継いでいた叔父に後継者がおらず、自身がその候補に上がったことでした。いっときは就農も考えたそうですが、農業のことを調べるにつけ、産業構造の改革(リフォーム)を行ない、農業自体を魅力的な産業にして未来の就農者を増やすことが、建築家である自分の仕事ではないかと思うようになりました。

山中さん「『アーキテクチャー』という言葉が日本語に訳されたのは明治期です。そのときに“建築”という言葉自体がつくられました。だから日本人にとってアーキテクチャーは、建築・建築学・建築術という意味になったんです。でも本来のアーキテクチャーはもっと広い概念ですよね。他の日本語で言いかえるならば“構築”という言葉に近い。建築と構築では、意味の広さがかなり違います。

僕がイギリスに留学して学んだアーキテクチャーは、物事を成り立たせるための手順をどうやって構築していくかという手法だったり、原因と結果をどうつなぐかという理論だった。つまりアーキテクチャーは、原因から結果までのプロセスを構築すること。だから、その結果としてできあがるものが、必ずしもビルディングにはならないわけです。それが本来のアーキテクチャーなんですね。

プロセスを組み上げて問題解決をしていくのが建築家の仕事。だから僕は、この仕事も建築のプロジェクトだと思ってやっています。今回は、国や産業構造の課題と、地域や中小農家の持続可能性の課題を同時に解決し、さらに実需者・消費者のハッピーを実現し得るカタチをデザインした結果、『地産Market』というシステムにたどり着いたということです。

建築物が傾いたり、雨漏りしたり、寒かったら、そこで暮らす人は幸せにはなりません。同じように、構築したものに不具合があれば、関わる人々はストレスを抱え、いい循環は生まれていかないでしょう。だからこそ、必要なプロセスを丁寧に構築していくことが大切なんです。そう考えれば、建築家という職能はもっと社会に貢献できると思っています。」

地産地消に取り組んでいると、必ずぶつかるのが学校給食の問題だと山中さん。そのため、学校給食でなるべく多くの地産品を利用できるようにするためのシステムも開発中。すでに導入を検討している自治体もあり、実用化はまもなく。こちらも、これまでの学校給食の課題を見事にクリアした画期的なシステム。興味のある方はぜひ問い合わせを

地産地消に取り組んでいると、必ずぶつかるのが学校給食の問題だと山中さん。そのため、学校給食でなるべく多くの地産品を利用できるようにするためのシステムも開発中。すでに導入を検討している自治体もあり、実用化はまもなく。こちらも、これまでの学校給食の課題を見事にクリアした画期的なシステム。興味のある方はぜひ問い合わせを

山中さん「僕が成し遂げたいのは、中小農家を持続可能ななりわいにすること。そして、子どもたちに“将来は農家になりたい”と言ってもらえる魅力的な仕事にしていくことです。日本は南北に長くて、土地によって環境がまったく異なります。この多様性こそすばらしい価値なので、小さい農業がそれぞれの場所でそれぞれの個性をもち、その価値を高めていくことが、これからの日本のあるべき姿だと思っています。」

地産地消がその土地の個性となり、多様性に結びついていく。地域の中でお金が循環する仕組みが出来上がる。頭では想像しても、どうすればいいかがわからずなかなか進められなかったことが「地産Market」をきっかけに動き始めます。それはやがて農業や物流、そして地域の未来をも、大きく変えていくことにつながっていくかもしれません。

文:平川友紀